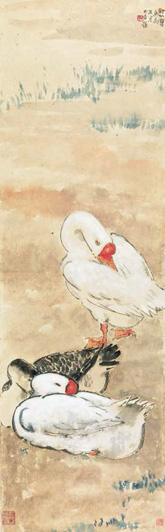

徐悲鸿 暖春

徐悲鸿《暖春》画于1940年的喜马拉雅山之大吉岭。是徐悲鸿盛年时期的精心之作。1940年初,徐悲鸿应印度诗人泰戈尔之邀出访印度。在喜马拉雅山大吉岭山居三月,这个时期是徐悲鸿一生中重要的创作巅峰时期,他在大吉岭完成了酝酿已久的巨幅中国画《愚公移山》,称为“竭尽一年之力”,“平生大愿,自庆得偿”。饱含对灾难深重的

祖国之爱国情怀,以作品激励中华儿女用愚公精神与毅力来共同抵御外侮。

徐悲鸿的水墨动物在30年代中期后进入成熟期,其画融合任伯年之意韵,并颇多借鉴融合西方造型之所长,以西画融合传统,可谓独步古今。他的创作和应酬画作品多以马,猫,喜鹊和鸡为主,而鹅却较为少见。鹅高贵而洁白,有敦实的体型和圆润的颈项,神态顾盼生姿,来自于他对生活细致入微的观察和坚实的造型基础。徐悲鸿画鹅以浓墨率笔勾勒,再润以淡墨,并施以白色,表现出鹅的体积感。用笔劲健而神气娴静。徐悲鸿画鹅描绘黑鹅也极少,用墨线勾写,墨色点染而出,甚为罕见。与常见的觅食、戏水的闹鹅相比,徐悲鸿认为华贵与静穆是艺术的最高境界,他的这幅画诠释了他所一贯追求的艺术理念。这幅画中所描绘的三只鹅,两只回颈酣然入睡,一只睡眼惺忪,仍守望同伴,率笔渲染的淡赭水岸,花青色的没骨草丛,衬托出白鹅洁白的羽毛,通幅画面色调给人以暖融融的感觉,充满和曛的阳光,寄托了他对和平与宁静生活的向往,使观者感受到从容、安然的自然气息,一派祥和静穆的天籁之美。

本幅并经江夏堂黄曼士旧藏。江夏堂对徐悲鸿来说意义非凡。1925年,因国内时局混乱,在法国留学的徐悲鸿,官费中断,生活陷入困境,这时他结识了新加坡黄孟圭,劝他到星洲,即现在的新加坡发展,并邀请他入住江夏堂。"家父对徐家的生活窘况已领略一二,极为同情,立刻解囊相助,蒋碧微看见这个朋友不错,十分高兴,自此以后,家父与徐悲鸿、蒋碧微结下了不朽的友谊,他俩终其一生尊家父为大哥。回国后,家父曾任福建省政府委员、教育厅长、厦门大学校长。因为抗日倾向,被监管在南京期间,徐悲鸿时常带画作来探视、释放后,还办酒席为家父压惊。"黄美意(黄孟圭女儿)在《记徐悲鸿和黄孟圭、黄曼士的友谊》一文中回忆道。

1939年,黄孟圭先生支持抗日,形势所迫辞去马尼拉华侨中学校长一职,于十月间来到新加坡筹建敬庐学校。1940年在黄孟圭、黄曼士兄弟的精心安排下,徐悲鸿在新加坡举办了大规模的个展并为抗日而筹款,这次画展十分成功,新加坡总督伉俪亲临参观。1925年到1941年期间,徐悲鸿至少6次来这里,每次都住数月之久,是徐悲鸿漂泊一生的一个重要的落脚点。这个时期也是他创作的最旺盛时期,除了给一些名

人画肖像以维持生计,为报答知遇之恩,徐悲鸿在这里留下了数以百计的精心之作,有“万马奔腾江夏堂”之说。