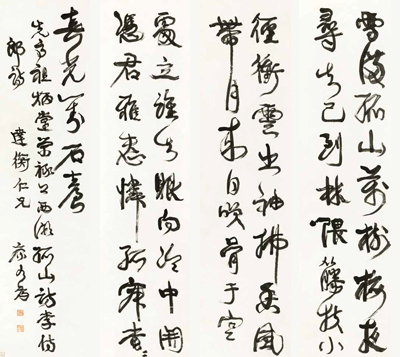

康有为 草书《西湖孤山仿李侍郎》诗

KANG YOUWEI CALLIGRAPHY IN CURSIVE SCRIPT

康有为高祖文耀,号炳堂,嘉庆举人,诰封荣禄大夫,广西布政使,为岭南著名学者,其诗清新雅隽,著有《留芳集》。康有为晚年作字,好书其诗,意在传世,故佳作也多。其时于书参悟颇深,以分入草,纵情使转,此作便是其代表作品,新理异态迭出,可谓杰构。康有为的性格与思想,当受其家学影响颇深,据康有为《我史》 中记载,康家自南宋时迁至南海县银塘乡,高祖康辉(号炳堂)是嘉庆甲子科的举人,曾荣任广西布政 使,此后可以算得上是累世为官。曾祖康建昌(号云衢)受家学,严气正性,曾被封为资政大夫、福建 按察使。祖父康赞修(号述之)是道光年间的举人,他纯德行、重器识、敦行谊、薄浮华,一生大多在从事和教育相关的事业,曾任钦州学政、连州训导等职,“为官师皆有惠教”,很受人们的爱戴,后 人甚至在他任职的地方立祠祭祀。由此可知康有为是在一个儒学世家里成长起来的。他曾作诗道:“十三世为士,青箱代有编。词应陈世德,传已入先贤。诗是吾家事,文能后世传。清芬犹可诵,惆怅百余年。”又曾说:“吾家实以教授世其家”,可见他是以此

而自豪的。这也就无怪乎康有为在晚年能以饱含激情的笔触来书写其先祖的诗文了。

康有为的一生,从一个侧面反映了中国近代先进知识分子所面临的艰难选择和经历的曲折道路。国家危难之际,他以赤诚的爱国之心,“上书痛陈,前席慷慨,谓瓜分迫于眉睫,非维新无以自强”(梁启超《公祭康南海先生文》),掀起近代中国改革图强的序幕,然而历史的变化复杂而迅速,又让他显得“落伍“起来,从维新到保皇,其心境也不免迷惘、颓唐。然而如康有为者,以一己之身,欲挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾,自有其过人的胆识与魄力。书如其人,康有为的书法取法北魏摩崖石刻,以篆籀之笔写行书,故粗犷大气,真力弥满。郑维翰(字子屏)在《游佟南樊川记》中记载了康的书法特点:“其执笔偏下而中正,大字纯用肘力而兼以腕力,稍小则用腕力而兼以指力,中锋圆笔,左右开张,落笔放而能收,故笔画无直不曲,亦无曲不直,盖得力于钟鼎篆隶,岂偶然哉。”