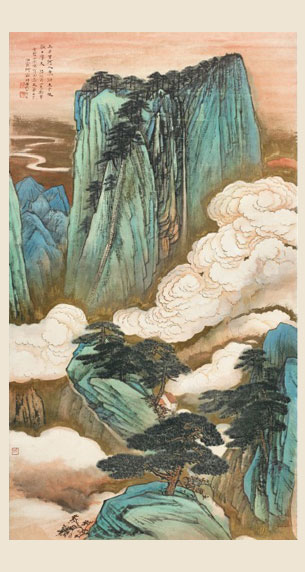

何海霞--西岳太华

何海霞六十五岁绘之《西岳太华》,金碧重彩掺以水墨写之,初看气势恢宏,富有其典型山水之大视野、大气象、大格局;细看,又有炉火纯青之韵味,有隔岸观火之淡然。王鲁湘认为何海霞的是"新庙堂山水"的代表画家。在他的作品中,不仅有堂堂的庙堂气息,更包蕴着华夏的山河气象,这种情怀成为何海霞的不可更改的艺术人格。如果说自1976年被调回北京,那么其1951年壮年迁居西安至1976年回京前这段日子,便不可不称为是何海霞成为何海霞之最重要的阶段,这一时期,何海霞与赵望云、石鲁密切交往,并成为"长安画派"的创始人之一,"长安三杰"结伴赴华山、秦岭、陕北、宝成铁路等地大量写生创作,形成了何海霞雄浑博大、豪放超脱的风格,代表巨著迭出,八百里秦川的壮阔、黄土高原的朴厚,都幻化成他笔下的山水之魂。这个时期何海霞为华山作了数量众多的绘画作品,而《西岳太华》就作于这一时期。《西岳太华》作于1974年,这一阶段何海霞的笔墨探索亦趋于成熟,华山之雄之险,不疾不徐,在画中娓娓道来。

画幅上绘西华山,云卷云舒间现大山堂堂的气势雄浑。作品上的画家自题以李将军之法写陆游诗意。李将军乃唐朝大小李将军李思训、李昭道父子,被画史列为金碧、青绿山水之祖,何海霞亦以绘金碧山水垂青于后世,由其题识可知,何海霞并不讳言自己师法古人。何海霞习画很早,事韩功典师时,仿明季四家沈、文、唐、仇之画法,16岁时就以画名誉满京城,二十几岁便得到张大千的赞赏,并成为其入室弟子,饱览大千珍藏之八大、石涛、石谿等人的名迹,年纪尚轻就有师古人之机遇。画家题识言此作表现陆游《秋夜将晓出篱门迎凉有感》之诗意,但又仅引用其诗之前二句"三万里河东入海,五千仞岳上摩天。"陆游此诗雄伟之中带悲凉,既写祖国山河之壮美,又流露出忧国忧民之深沉。而海霞之画,仅取前两句,巧妙地把诗中之"悲"的意境转换成具有政治、文化上的骄傲的新中国人的气概。

《西岳太华》写西岳太华山之景,何海霞喜画华山,居于西安的时期,是何海霞艺术生涯的师造化阶段,也是在这一阶段,何海霞摆脱了前人的影子,真正的成为了自己,而他艺术风格的成型与其目师华山不无关系。华山向来以奇险冠绝天下,有"华山自古一条路"之说。何海霞在西安三十多年,多次写生华山,目识心记,既见识了华山之奇险雄壮,亦把存于胸中之前人丘壑化成自己笔下的画魂,华山地位在何海霞心中之重不言而喻。而华山,在历代帝王士子胸中,亦有"庙堂"之寓意。《尚书》记,华山是"轩辕会群仙之所"。《史记》载,黄帝、虞舜都曾到华山巡狩。就这一层面而言,华山与何海霞的关系就不仅限于"私人之交",还饱含了家国之意。再配以陆游之诗意,此幅《西岳太华》可见何海霞之用笔用心之深。