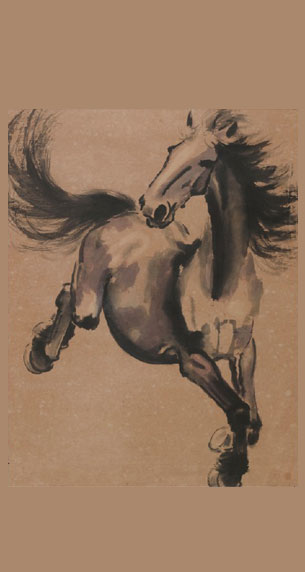

徐悲鸿--天马行空

抗战胜利前夕,为筹集金陵大学内迁办学经费,徐悲鸿在重庆组织义拍,欲将所得经费作为内迁专用款项。时局困顿,恰值怀才不遇之际,尤其需要新冲击,因而徐悲鸿以他最熟悉的题材"天马"入画,却又特别倾注了心血,马之鬃毛以枣红、石青、粉白敷上,色作五花,正应了诗仙意境:五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁!"

五花马自古名贵,画面中五色的奔马,奋蹄于天地之间,视通万里,想落天外,正是其在艺术上重整旗鼓以及一腔爱国热忱的写照。"天生我材必有用,千金散尽还复来"的万丈豪情憾动人心,这件独特的作品以高价被某国民政府要员竞得,一直保藏,也为学校的落成建设添置了不少砖瓦。

徐悲鸿借马的形象表达出鼓舞人心的精神力量,热切期望中华民族觉醒,奋起自救。此幅《天马行空》所绘骏马矫健剽悍、英姿雄发,不戴缰辔,象征着自由和力量。画中骏马正奋跃四蹄奔跑,使作品充满了张力。汇聚了中华民族为争取民族自由、解放而奋勇抗争的时代感情,同时也是徐悲鸿人格魅力的写照。

从画面可以看出,徐悲鸿在作画时毫不犹豫,下笔速度很快,以中锋运用为主,笔的变化丰富微妙,而气韵全在其间。最精彩的地方是马的鬃毛和马尾的表现,画家充分发挥了毛笔的特性,提按顿挫,线面结合,浑然一体,一气呵成。用墨方面,徐悲鸿也是着眼于大处,以墨韵的浓、重、焦、淡相渗迭来表现马的皮肉,达到浓淡得体、黑白相用、干湿相成的境界。

《天马行空》的画面特殊性还在于对骏马的体积感的合理把握,这源于徐悲鸿对西方绘画中解剖、透视原理的运用。徐悲鸿对马的肌肉、骨骼以及神情动态,作过长期的观察研究。早在巴黎高等美术学校学习期间就常常去马场画速写,并精研马的解剖,积稿盈千。这为他后来创作各种姿态的马,打下了坚实的基础。徐悲鸿自已也说道:"我爱画动物,皆对实物下过极长时间的功夫,即以马论,速写稿不下千幅,并学过马的解剖,熟悉马之骨架肌肉组织,然后详审其动态及神情,方能有得。"从而徐悲鸿能够"成马在胸",游刃有余地去补捉瞬间即逝的动态神情,得心应手地采用前人不敢涉猎的绘画方法,创作出来的崭新艺术形象。