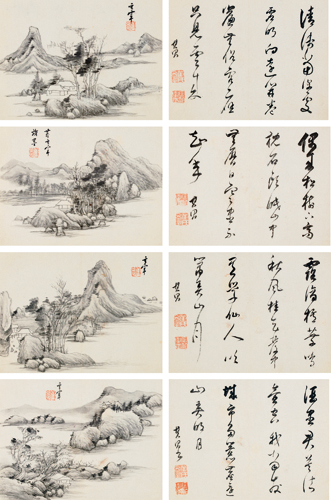

董其昌(1555-1636) 书画合璧册

DONG QICHANG THE COMBINATION OF PAINTING AND CALLIGRAPHY

艺坛盟主 彪炳百代 有明一代彪炳画史的人物当中,当无任何人能胜过光耀夺目的董其昌。其不仅以坚忍卓绝的勤奋与天赋异禀的才华成为了当时最重要的书画家,更以能鉴善辨的品评能力饮誉天下。他成为赵孟俯之后唯一能在书画创作、收藏、品评、理论演绎等诸多方面驰骋艺坛之人。他所倡导的“南北宗论”,直接影响了他身后两百多年间的中国画坛的绘画风貌,并成为近三百余年来,文人画创作的主导思想。 董其昌不仅是当时艺坛的领军人物,在漫长历史中他的理论及思想不断成为后世研究的对象。作为有明一代的大文人,董其昌除了书画作品,还留下了大量的文字资料。《董其昌全集》收录董其昌撰述、编着等著作计13种,250万字,是研究董其昌诗文、书画、生平、交游以及董氏所涉及文史、诸子、禅学等等最为翔实的基础性资料,也是研究晚明政治、社会生活诸方面的一部综合性专着。 因而董其昌像一个通往艺术神殿的密码,一直深受帝王贵族、历代藏家的追逐。难怪有学者将董其昌的展览命名为“董其昌的世纪The Century Of Tung Ch'i-Ch'ang 1555-1636”。 董其昌虽处于赵孟、文征明书法盛行的时代,但他的书法却直接上朔至“二王”。他在《画禅室随笔》中自述其学书经过:“初师颜平原《多宝塔》,又改学虞永兴,以为唐书不如晋魏,遂仿《黄庭经》及钟元常《宣示表》、《力命表》、《还示帖》、《舍丙帖》,凡三年,自谓逼古,…彼游嘉兴,得尽睹项子京家藏真迹,又见右军《官奴帖》于金陵,方悟从前妄自标评。”由此可见,遍临各家法帖并能在项元汴处尽睹真迹是其书法得以精进的重要原因。其书风飘逸空灵,风华自足,笔画圆劲秀逸,平淡古朴。在当时已“名闻外国,尺素短札,流布人间,争购宝之。”(《明史?文苑传》)。 尤其是在他去世后的一百年多年,康熙皇帝对他书法的推崇辈至,更使得其更加声名远播,人尽皆知。连皇帝本人的书法风格都是和董其昌如出一辙的。笔画圆劲秀逸,平淡雍容,字间与行间疏朗匀称。乾隆皇帝对董其昌也是极其赞赏,不仅常临摹董其昌的书法,且将众多名迹收归石渠宝笈。 董其昌的绘画,十分注重师法古人技法传统。他处处讲究摹古,却不泥古不化,在笔和墨的运用上,有独特的造诣,形成自我风格。他山水画墨色干湿浓淡,,清隽雅逸,以平淡天真取胜。同为能画善鉴的民国收藏家吴湖帆对这位华亭前辈的作品也推崇备至,尽心搜罗,在他的《梅影书屋书画记》记载了部分他的收藏精品,董其昌是其中单个书画家中收录最多的,约为十四件。 书画合璧 独步天下 书画合璧这种册页的形式最早出现在明代中期,其为观赏书法与绘画双善的艺术家提供更好的展示方式。吴门四家中文征明有少量这一形式的作品传世,而真正将这种形式发挥到极致则是董其昌,他也是这种形式最积极的支持者和推广者。 从现有纪年的作品来看,董其昌书画合璧册页的创作多出现在晚年,根据他自己的论述来看,晚年其对自己的艺术水准相当自负,如50岁(1604)是题其自书诗卷尾云:“今日临古古诗数首,俱不入晋人耳,唯颜平原、虞永兴、杨少师三家,差不愧也。”兴许是因为这样的自信使得他更愿意通过一套册页来展示其在书法、绘画和诗词上的过人之处。 笔精墨妙 难得一见 此件《书画合璧册》共八开,均绘制于一种特别的笺纸之上,署款“玄宰”“董玄宰戏”,钤印“董其昌印”、“董氏玄宰”、“宗伯学士”。每开做平林小景对题唐诗,诗意皆和画意,书画合璧相得益彰。其款识与北京故宫博物院《书画合璧山水十开册》极为相似,从印色看为典型明代朱砂印泥。 整篇书法潇洒飞扬一气呵成,字里行间疏朗有致,其结字用笔之水准可见其力追“二王”之功力。现藏北京故宫博物院的董其昌《临淳化阁帖》堪称其晚年精品力作,时年七十八岁的董其昌从壬申(1632年)历时月余,选临十卷,第六、七、八、九卷为董其昌临王羲之、王献之诸帖,与此册书法在字形运笔有诸多相较之处。 如《临淳化阁帖》第六卷中“清”字, 《临淳化阁帖》第七卷中“虚”字,“处”字。 国内博物馆的董其昌书法合璧的册页共计十六本 《临淳化阁帖》第八卷中“深”字,“山”字,“君”字,“君”字点划的转折提笔的向下呼应,体现着董其昌对细节生动处理。 《临淳化阁帖》第十卷中“当”字,“见”字。 以及款识第七卷、八卷“其昌”二字。 从两件书法单个相同字体的对比中,更见书法家一以贯之的用笔习惯。只是由于临帖的原因《临淳化阁帖》字形较紧凑,而《书画合璧册》由于兴致所至,一气呵成显得更为舒朗,这与董其昌的名篇佳作草书白居易的《琵琶行》一样,笔势纵横,神气缥缈。 “发”、“无” 董其昌最好的绘画也出自此时,在此阶段正是董其昌对技巧及表现力充满自信的时期,观者可以从画面中感受到一股稳定的秩序感,这与其早中年如《葑泾访古》那样常见的夸张变形的扭曲山形所呈现的紧迫感完全不同,这也许是此时的他已经可以随时拿出黄公望的《富春山居图》心追手摹(1596年此卷已为董氏所藏)的缘故,他的构图显得更加朴实无华却诗意盎然。此四开绘画皆采用简化的倪瓒一江两岸式构图,近景与远景的相互关系由近景中的杂树体现,其树法则多选用其擅长的点染,树枝聚散错落,点叶多变,墨色焕然。藏于不同景致中的茅屋与楼阁则体现出山峦与浅坡之间远近关系,每一开都是看似无意却时精意的安排。这些远山与近景坡石都以其推崇的董源披麻皴写就,干笔的皴擦以及使用松烟顶烟墨的缘故,使得长短不同的披麻皴营造出一种类似炭笔素描的质地。极似北京故宫博物院清宫旧藏的董其昌《山水七开册》。画面上的矾头和苔点被浓抽象为一种浓墨点染在山峦的同一侧,似乎在暗示一种阴影感的存在。枯淡简练,而又旷远平淡,用干笔却显润雅之感,一派明洁清丽的景象。这也许就是后世四王甚至八大为其山水所倾倒的地方吧。 这类董其昌成熟时期“质朴无华、平淡天真”作品历来受到藏家的追捧。如2007年佳士得拍出的作于1620年的《书画小册》一册,成交额为4800余万元,为其同类作品中成交价最高的一册。 此册《书画合璧册》原为朵云轩的旧藏,整体发表于1998年《艺苑掇英》63期(P47-48,图六)。该套丛书为1978年上海人民美术出版社编辑发行,意在努力介绍各大博物馆和海内外收藏家的优秀作品,而闻名于当时全国的美术出版业。 此类曾入公藏且有权威出版的董其昌书画合璧之佳构,已是市场上难得一见可供流通的藏品,藏家定当宝之。